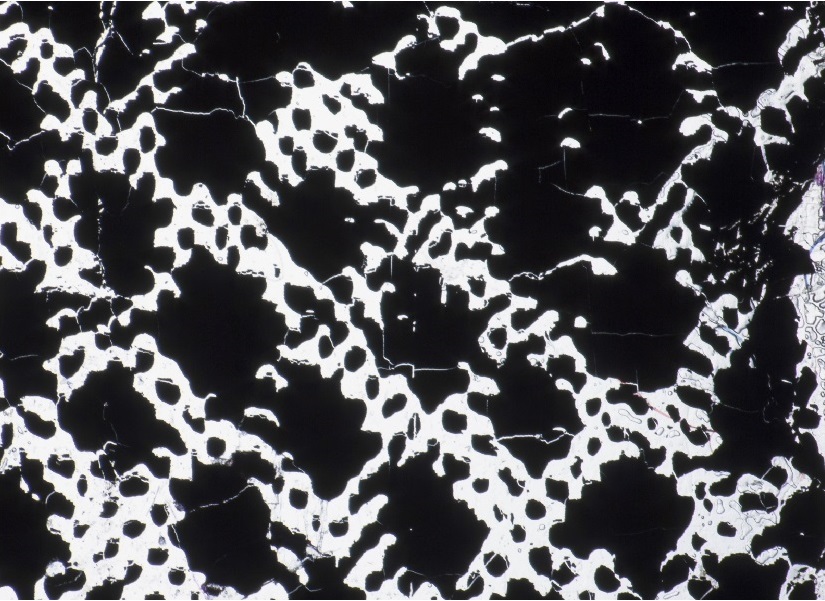

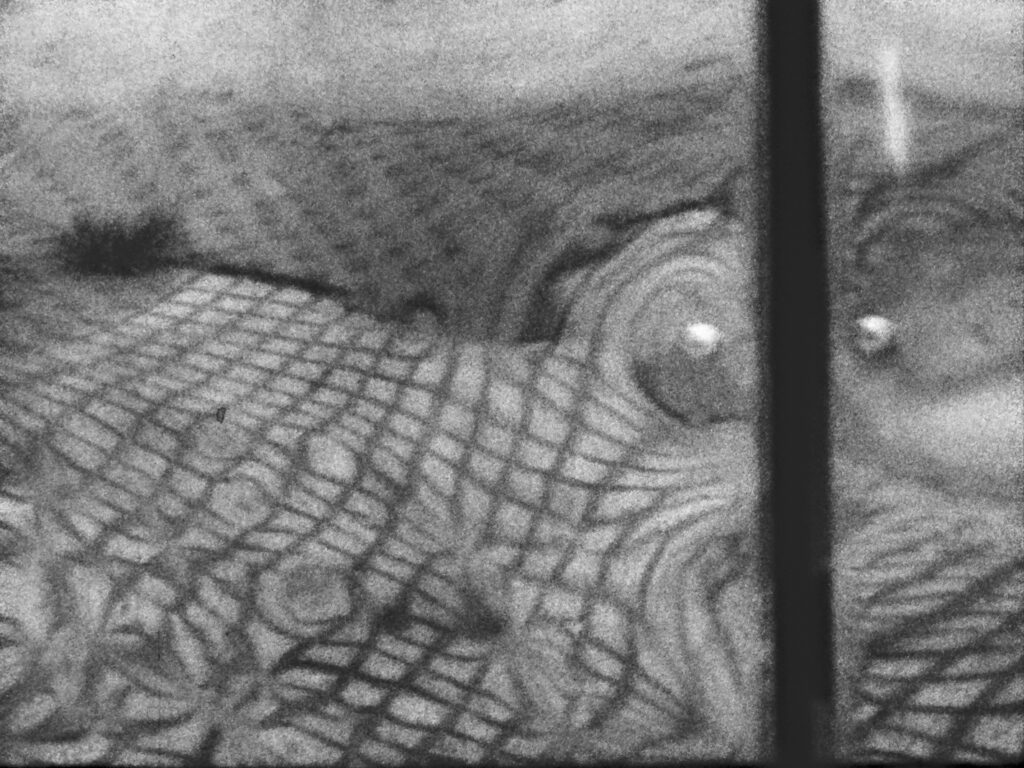

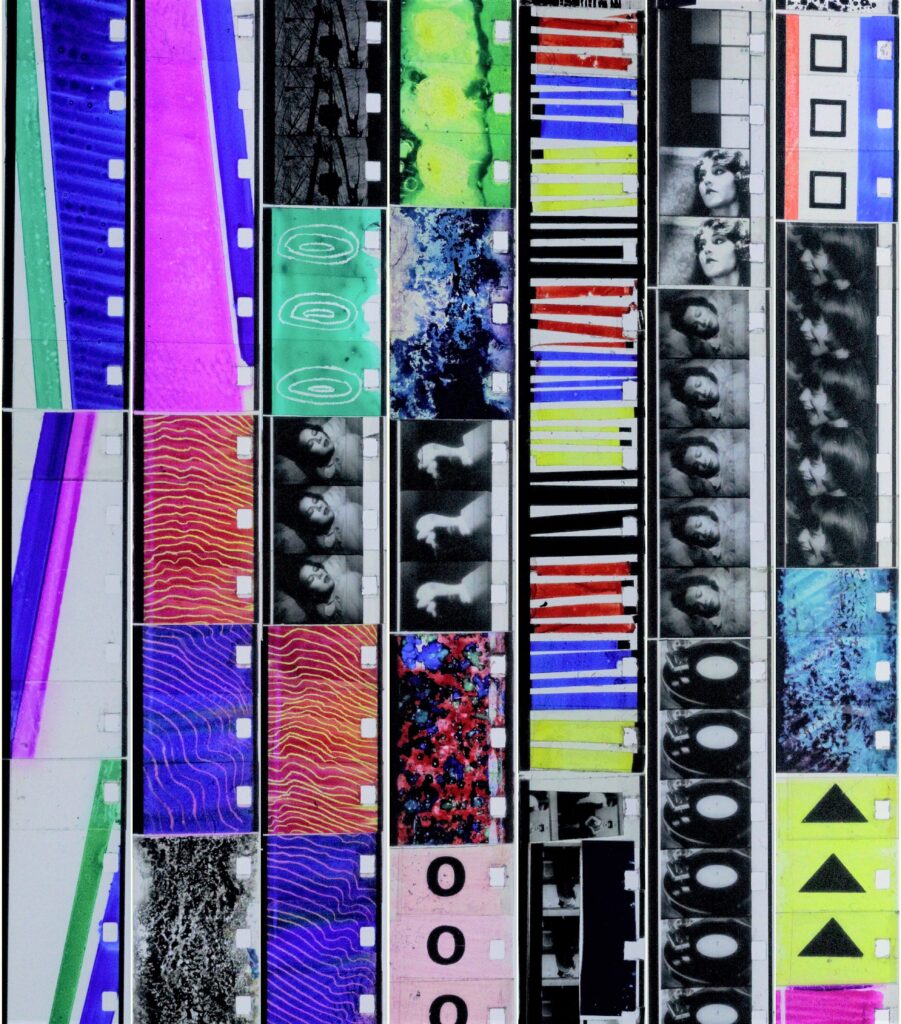

En las películas de Ignacio Tamarit resuenan conceptos como reciclaje y montaje. Su práctica cinematográfica parte, muchas veces, del trabajo con material filmado por otros, lo que implica apropiación y relocalización. Este gesto se articula con una estética donde la continuidad del montaje es clave: lo esencial es construir a partir de la recomposición. También aparecen otras operaciones como la animación, la intervención y la transformación del film. Muchas de sus obras se inscriben dentro del cine sin cámara, con película pintada y manipulación directa del soporte fílmico, lo que le permite transformar películas viejas en nuevos objetos pictóricos en movimiento.

Su obra artística fue exhibida y premiada internacionalmente en museos y festivales como el Museo Gurvich, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Curriculum Cero Galería Ruth Benzacar, Österreichisches Filmmuseum, BAFICI, Ji.hlava IDFF, Los Angeles Film Forum, Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata, entre otros. Recibió reconocimientos como ganador del Primer Concurso de Cortos Archivo Prisma de la Radio Televisión Argentina, la Beca Formadores Fondo Nacional de las Artes, y Mejor película en el 26th Artifact Film Festival.

En esta conversación, Ignacio nos cuenta sobre su práctica artística, su relación con el archivo y la conservación, el trabajo con material encontrado, y el cine sin cámara. A lo largo del encuentro, fue compartiendo su recorrido, desde los primeros experimentos artesanales hasta su interés por rescatar y dar visibilidad a películas independientes y experimentales que quedaron fuera de los relatos oficiales del cine argentino. Su impulso no es solo conservar: es volver a poner en circulación esas imágenes, abrirlas al presente y permitir que sigan generando nuevas lecturas.

Los inicios

En los primeros años de mi formación en la Escuela de Cine, ya desde primer año, me pasaba algo con la manera de hacer cine: equipos técnicos enormes, máquinas, mucha gente… un trabajo muy multitudinario que no me interesaba. Sentía que mi interés iba por otro lado, por un cine distinto, aunque todavía no sabía bien cuál.

Un día, en la computadora busqué “cine experimental argentino”. En 2009 los resultados eran pocos, pero apareció el nombre de Claudio Caldini. Lo anoté en mi libreta y guardé la información.

En la escuela, la videoteca era como el sueño del pibe: trabajar ahí era genial porque venía gente “cool”, se hablaba de cine. En los recreos me iba a la videoteca con un café, hablaba con los chicos, y me terminé haciendo amigo de la gente que trabajaba allí. Me dejaban pasar tras el mostrador y yo revisaba el descarte, lo que estaba tirado en el piso, lleno de polvo, lo que nadie miraba. Un libro que me llamó la atención fue Cine expandido, de Gene Youngblood. Lo hojeé, vi frames un poco raros y dije: “esto me interesa”. En esa búsqueda estaba cuando encontré un VHS que decía “cine experimental / Claudio Caldini”, y recordé el nombre que tenía anotado en mi libreta.

Cuando lo llevé a mi casa y reproduje la cinta, aluciné: los cortos de Caldini me pusieron la piel de gallina. Lo que más me impresionó fue que trabajaba en súper 8, un formato que no conocía bien. Empecé a preguntarme cómo lograba esa cualidad plástica en la imagen, porque nosotros filmábamos en miniDV en la escuela de cine y no se veía así. Continué mi búsqueda, recuerdo que un profesor de Dirección me habló de Caldini, del Súper 8, del teatro óptico, de Len Lye y de otras rarezas. Así empecé a meterme cada vez más.

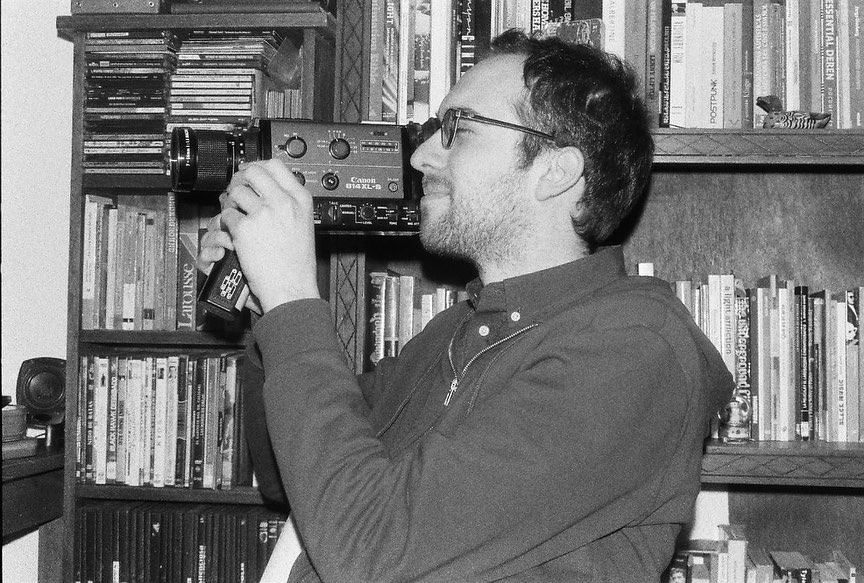

A través de un conocido de mi papá, en mi barrio de Florida, conseguí una filmadora japonesa Chinon Dart 3 de los sesenta. Para mí fue genial. Compré un rollito de súper 8 y filmé la típica película hogareña de vacaciones con mi familia en la playa. La mandé a revelar a Arcoiris, pero quedó encajonada porque no tenía proyector y tampoco sabía dónde buscar.

Terminé la Escuela sin haber dirigido una película, pero Claudio en esos años reapareció en la escena artística y comenzó a publicar material de su archivo personal en el blog El devenir de las piedras. Se abrió una clínica de arte para poetas, cineastas y pintores, y decidí que tenía que estudiar con él.

Mandé un mail y me citó a una entrevista. Me pidió que llevara el material audiovisual que tuviera. Llevé aquella película hogareña que nunca había visto. Y sucedió algo muy hermoso: la vi por primera vez con Caldini sentado a mi lado. Fue una experiencia que me marcó mucho. Sentí que todo lo que había aprendido cobraba sentido. Cuando terminó la película, me dijo: “nos vemos la semana que viene”.

Acercamiento al cine experimental

Durante 2011 estudié con Claudio y fue espectacular. Nos mostraba películas, autores y técnicas. Un día nos trajo una caja con película transparente, marcadores, tinta china, y nos dijo: “Pinten la película”. Me recordó algo del pasado: me encanta dibujar y pintar; de chico, con mi hermano, hacíamos cómics con tapas de cartón cosidas a mano en el altillo de la casa de mis papas. Así fue como pude vincular la experimentación artesanal con la imagen fílmica.

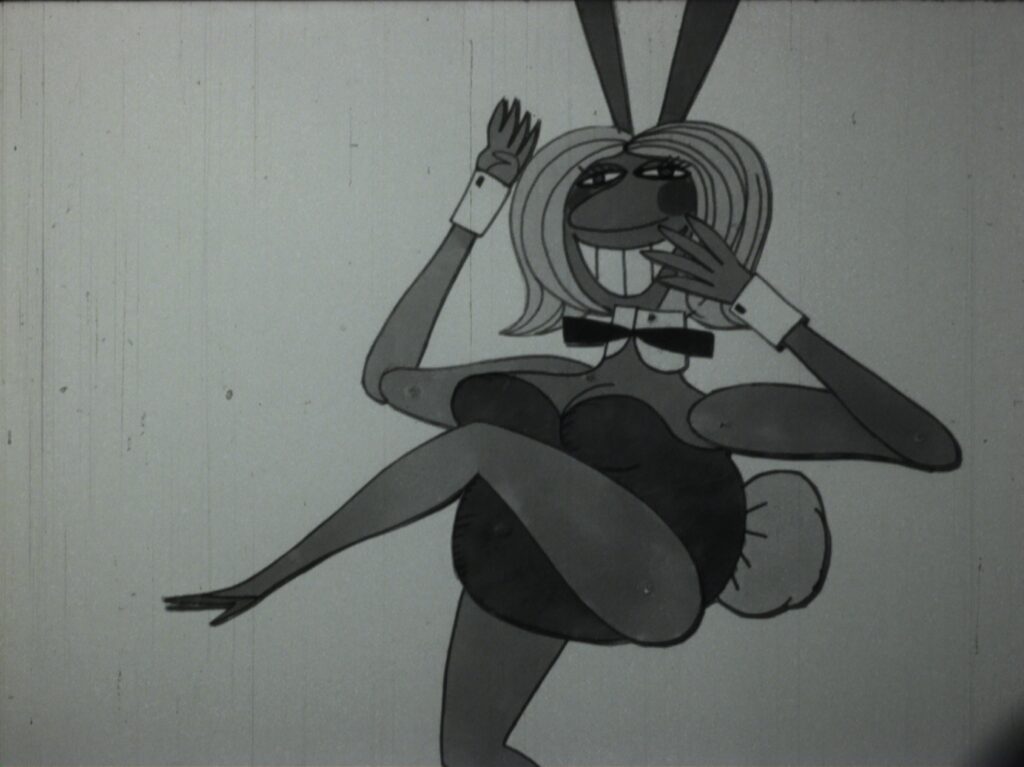

Después del curso con Caldini, empecé a intervenir reducciones de películas comerciales en Super 8: Chaplin, dibujos animados de Disney. Le daba rienda suelta a la imaginación y a la plástica de la imagen: el collage, el reciclado, y las proyecciones de los films en loops. Esa era una manera de poder ver en repetición el material que había intervenido. A partir de esa práctica me di cuenta de que cada vez que proyectaba, la película se dañaba; y así surgió mi interés por la conservación audiovisual y la ciencia de la información.

En Argentina no había programas académicos para formar conservadores o archivistas audiovisuales. Estudié entonces Artes Combinadas en Puan, que tenía una correlación muy fuerte con la teoría del cine. Hice tres años y la abandoné para irme a vivir un tiempo a Estados Unidos, donde hice mi segunda película en Súper 8. Volví a Buenos Aires y continué mi formación, pero por mi cuenta. Finalmente, en 2019 se lanzó una convocatoria (UBA/ENERC) a una diplomatura en Preservación Audiovisual, a la cual me anoté y me recibí ese mismo año.

En la actualidad estoy transitando una diplomatura en la UNSAM en Gestión y Conservación de Archivos de Arte, y soy docente en la diplomatura de Conservación Audiovisual (UNA).

Docencia, talleres y proyectos de archivo

En 2016 empecé a trabajar en el Museo Lumiton, haciéndome cargo de todo lo que tenía que ver con los archivos, los artefactos, las colecciones fotográficas, afiches, aplicando todo lo que había absorbido. Allí estuve seis años, donde también programé ciclos de cine, proyecté cine experimental, di talleres de filmación en S8, y generé vínculos con festivales como la Bienal de la Imagen en Movimiento entre otros.

Paralelamente, empecé a dar talleres de cine sin cámara. El primero fue en 2014, en galerías de arte, espacios abiertos y online, durante la pandemia. En 2025 conseguí un espacio propio aquí en el barrio de Florida donde poder desarrollar mi emprendimiento: La Toma de Vistas, donde dicto talleres y proyectos de formación en filmaciones en super 8, cine experimental, animación, archivo y conservación. Hoy La Toma de Vistas es un espacio de formación donde también ofrecemos servicios relacionados con la conservación audiovisual. Tenemos mesas de inspección, moviolas, empalmadoras. Cada vez más personas alquilan equipos para hacer video clips u otras producciones. Estamos equipados para dar respuesta.

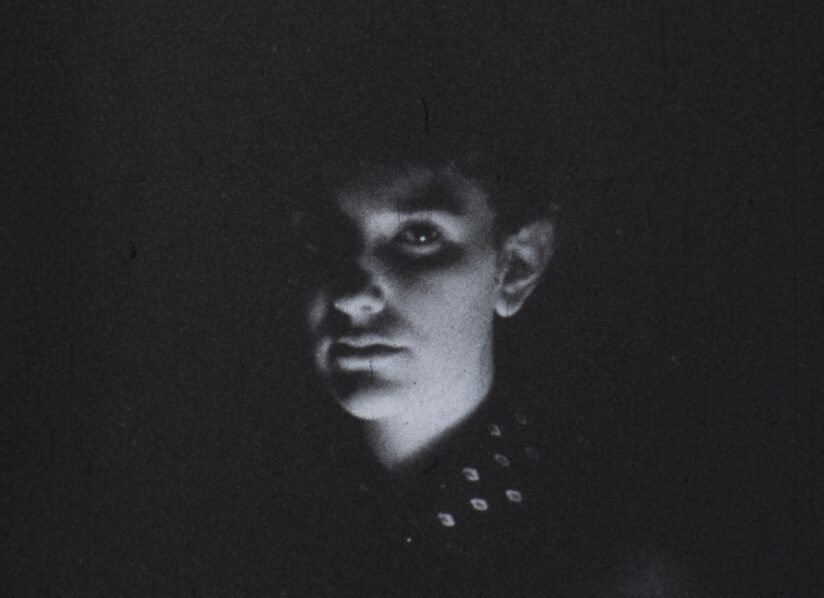

A partir de mi interés en el archivo, empecé a acercarme también al cine experimental argentino: colaboraciones en la UNCIPAR, cineastas independientes de los 60 y 70, y algunos nombres de ese microuniverso de lo que fue ese cine post generación del 60 y previo a los 90. En ese recorrido conocí a Horacio Vallereggio, un artista que hacía películas totalmente distintas a otras de su época, y luego a Roberto Cenderelli, que empezó a hacer películas en S8 en los 70. Tuve la oportunidad de conocer su obra y de que me compartiera sus archivos personales. Comencé a interesarme en todo esto quizá desde una óptica sociológica, por cómo se exhibía y producía este cine, especialmente durante la dictadura y el boom del S8 en Argentina, cuando se formaron los cineclubes: un tipo de cine que en la historia del cine con mayúsculas quedó relegado.

Aquí comenzó mi trabajo de detective, buscando estas figuras que quedaron olvidadas. Durante muchos años fui realizando un trabajo de hormiga, buscando en bibliotecas, particulares y hasta comprando antiguas revistas, pude recopilar mucha información sobre el movimiento del cine independiente argentino realizado en formatos de paso reducido. El año pasado, luego de una búsqueda intensa que ya lleva 6 años, encontré copias de la cineasta Susana Tozzi, una figura olvidada. Este año pude acceder a una parte de la filmografía de Luz Álvarez. Dos cineastas mujeres que no se las conoce demasiado y produjeron muchas películas en esos años turbulentos. El año pasado, junto a una colega archivista, Natalia Bianchi, armamos un proyecto de digitalización y acceso a todas estas películas investigadas para buscar financiación. Lamentablemente en Argentina no hay muchas posibilidades de contar con estos apoyos, y termina siendo un trabajo muy independiente, básicamente financiado por mí. Si existiera una CINEMATECA NACIONAL, ese sería el lugar para reclamar. Me interesa mucho la recuperación de archivos y es por eso que estoy atento a la búsqueda de financiamiento y el apoyo institucional.

Influencias y práctica artística

No veo mucho cine tradicional y mis influencias no siempre vienen asociadas al cine. Me atraen las artes visuales y la experimentación pictórica. Artistas como Robert Breer, formado inicialmente en la pintura —y se nota en sus películas abstractas, coloridas, de collage y formas geométricas que van mutando, como su serie llamada Form Phases—. También me gusta mucho Mondrian, que a su vez lo influenció a Breer.

La música, el sonido, me interesan muchísimo y también funcionan como una fuente de influencia. Cuando hice música trabajé en bloques de información, un método que luego transpuse al cine. En mis trabajos está presente la influencia de John Zorn, que trabajaba por corte directo. Una idea que introdujo en su proyecto COBRA, realizando improvisaciones con músicos, trabajando a partir de bloques de sonidos. Llevado al cine en película fotoquímica, uno trabaja el tiempo en tanto espacio, es decir, la temporalidad ocupa un lugar en el espacio y ese lugar es lineal. Así es como se empalman bloques de fotogramas, y eso se relaciona con la forma en que trabajaba el sonido. Luego lo ves de manera pictórica, como un lienzo. Ese trabajo con los bloques de información de dos o tres fotogramas, el corte entre fotogramas, me interesa más que buscar el flujo del movimiento constante.

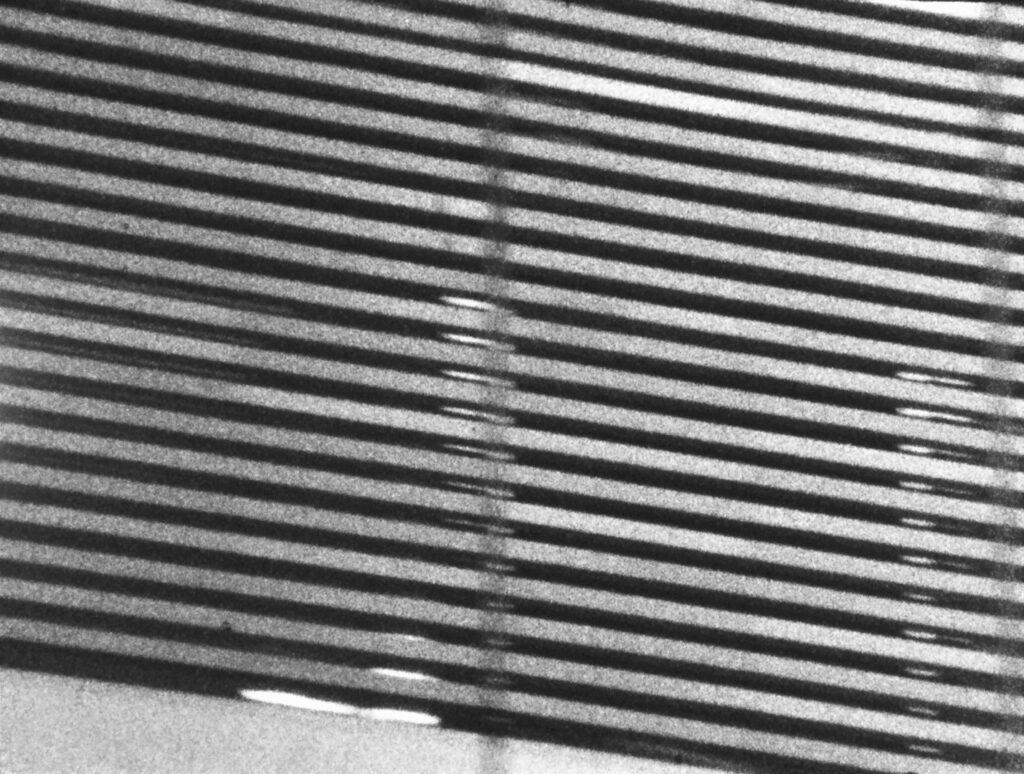

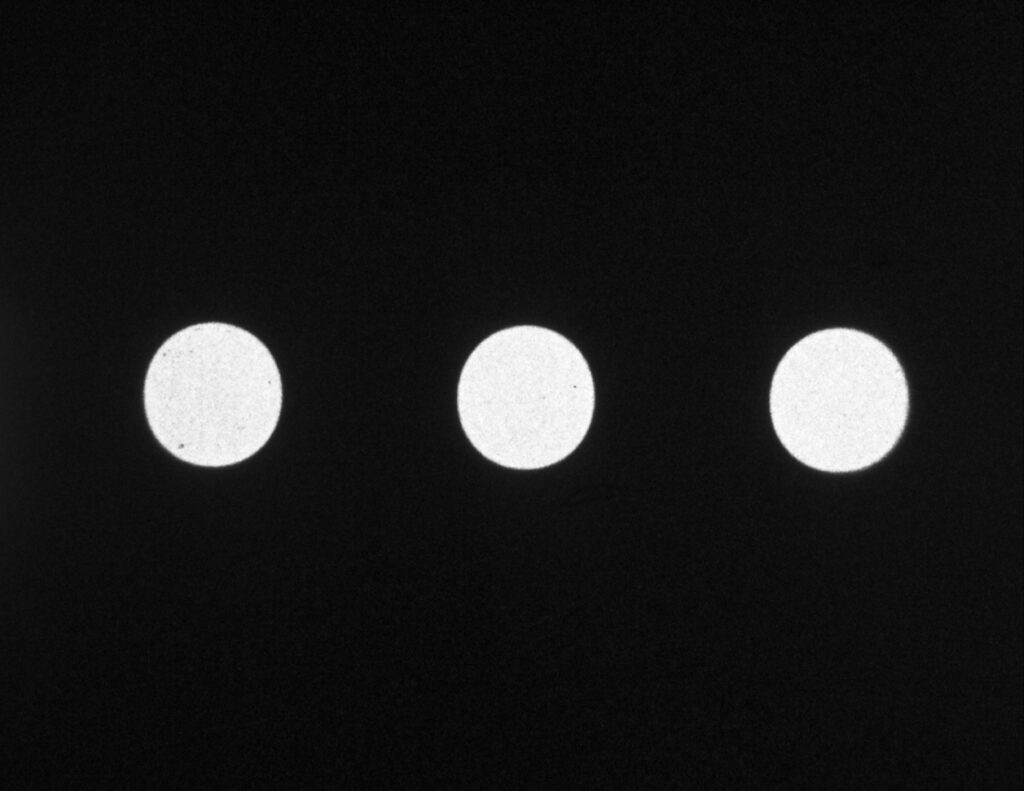

Todos mis trabajos me identifican aunque son muy distintos entre sí. Procuro no repetirme; cada proyecto que encaro es diferente. Creo que lo peor que un artista puede hacer es copiarse a sí mismo. Muchos artistas trabajan por series o repiten la técnica, pero eso no me sirve. Por ejemplo, en la película Época es poca cosa –que es parte de una trilogía en blanco y negro que arranca con In Film/On Video, sigue con Epoca… y culmina con una película que está en proceso- trabajé con Tomás Maglione, artista visual, y es una apuesta diferente a todo lo que venía haciendo: a partir de detalles de objetos u elementos urbanos en movimiento, como azulejos, las líneas de los autos, de la vereda, la baranda de una escalera, los cables, etc. Filmé porciones de la realidad de tal manera que se convirtieron en abstracción. El acto mismo de encuadrar y recortar con un objetivo una porción de la realidad, la presenta como abstracción. La idea fue que la película sea como un trazo libre en el espacio, pero en verdad son distintos elementos que a través del montaje, se van uniendo, a una velocidad bastante acelerada. Me gusta decir que las películas van más rápido que el latido del corazón. Con el sonido, la idea fue respetar lo que durara la toma, respetar el corte. Y quizá esa referencia sonora, viene de una de mis películas favoritas: SSS, de Henry Hills. Filma improvisaciones libres de bailarines en el Lower East Side de Nueva York en los 80: una especie de danza contact, danza contemporánea. La música es toda improvisación libre de John Zorn con sus colaboradores, y lo que dura la toma es lo que dura el sonido. Eso era lo fundamental y esa idea me quedó grabada.

Mi práctica de cine tiene mucho que ver con el reciclado como ocurre en todos los aspectos de mi vida. En mi faceta artística trato de reciclar y darle a esa materialidad otra vida posible. Estoy todo el tiempo transformando materiales propios y ajenos y reapropiándome de películas filmadas por otros. Se me viene a la mente el trabajo de Arthur Lipset, un cineasta canadiense que me gusta mucho y trabaja muy bien con la apropiación. Por ejemplo en Very Nice Very Nice y 21-87, que es mi película favorita. Creo que Very Nice marcó a toda la generación de los 60. La apropiación está presente en sus trabajos también, claro.

Panorama y desafíos del cine experimental; dinámica de los talleres.

Creo que el cine experimental argentino funciona como una suerte de archipiélago. Hay mucha gente haciendo cosas, pero quizá no todos están en tema de lo que está haciendo uno y el otro. Hay una comunidad, pero una comunidad fragmentada.

En cuanto a lo que veo de las y los que vienen a los talleres en La Toma de Vistas, creo que empiezan a sentir un interés genuino. El año pasado se armaron grupos de cine sin cámara. Los talleres duran dos meses y, cuando terminan, abro una modalidad de taller abierto. Las chicas y los chicos ya saben manejar los equipos: operar, empalmar, proyectar, rebobinar, usar la moviola. Vienen y trabajan en sus proyectos personales. Desde el año pasado funciona muy bien porque terminan de cursar y siguen en taller abierto entonces se empiezan a mezclar grupos y a conocerse entre sí. Siguen el contacto entre ellos y generan proyectos conjuntos.

Leave a Reply